...

Pour

la dix-septième des vingt-huit mansions sidérales

comprenant les

deux cent soixante et une sphères célestes :

●

« ... la tradition hindoue et la tradition islamique sont les seules qui affirment explicitement la validité de toutes les autres traditions orthodoxes ; ...

[ Dans la tripartition orientale de Guénon seule la tradition chinoise bénéfice aussi de cette validation à l'exception notable de la kabbale hébraïque et du bouddhisme tantrique. ]

« ... et s'il en est ainsi c'est parce qu'étant la première et la dernière en date au cours du « Manvantara », elles doivent intégrer également quoique sous des modes différents toutes ces formes diverses qui se sont produite dans cet intervalle ...

« ... afin de rendre possible le retour aux origines par lequel la fin du cycle devra rejoindre son commencement et qui au point de départ d'un autre « Manvantara » manifestera de nouveau à l'extérieur le véritable « Sanâtana Dharma ».

[ Le mazdéisme et la gnose originelle du christianisme se retrouvent avec le jaïnisme et le bouddhisme antérieur dans les ténèbres extérieures de l'hétérodoxie. ]

Cf. René Guénon – Études sur l'Hindouisme (1970) – « Sanâtana Dharma » (publié dans les Cahiers du Sud en 1949)

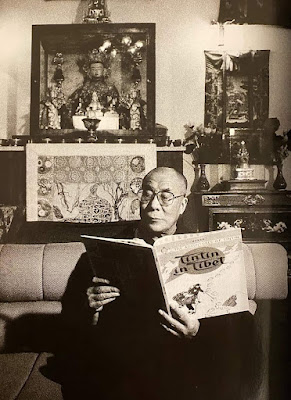

« Un point qui demeure plutôt obscur, c'est ce qui concerne la religion de « Bön » antérieur à l'introduction du Bouddhisme [ au Tibet ] et dont on ne sait en effet qu'assez peu de chose ; ...

« ... les points de contact du Lamaïsme avec le Chamanisme « ne s'expliquent pas par les influences que le Bouddhisme a subies en Mongolie et dans le Tibet de la part des théories qui y prévalent ; ...

« ... il s'agit exclusivement de traits déjà attestés dans le Tantrisme indien et qui de ce pays sont allés se combiner aux idées du Lamaïsme. »

Guénon qui cite « L’église jaune » de Robert Bleichsteirner traduit par Jacques Marty en 1947 en tire un argument en faveur du caractère traditionnel d'une source commune « qui peut d'ailleurs remonter fort loin ».

Guénon date du VIIe siècle le lamaïsme tibétain que nous datons avec l'installation du bouddhisme au Tibet de 780 et rend compte en 1949 d'un chapitre que Marco Pallis ajoute en 1947 à un ouvrage de 1940 :

« Que [ le ] principe [ d'unité qui est propre à la civilisation tibétaine et qui la distingue des autres formes de civilisations traditionnelles ] se trouve dans la doctrine bouddhique, cela n'est pas douteux ...

« ... mais une telle constatation est pourtant insuffisante car dans les pays autres que le Tibet où elle s'est exercée, l'influence du Bouddhisme a produit des résultats très différents.

[ Le « principe d'unité » de la « civilisation tibétaine » introduit un quatrième domaine dans la tripartition orientale de Guénon qui pourrait comme indiqué précédemment « remonter fort loin » par rapport au siècle où il le situe.

La figure du « bodhisattva » qui est bien évidemment celle de Padmasambhava rejoint en quelque sorte celle de Zarathoustra sur 1.368 ans (588 + 780). ]

« En fait, ce qui caractérise surtout la civilisation tibétaine, c'est l'importance prédominante qui y est donnée à un des éléments de cette doctrine à un degré qui ne se rencontre nulle part ailleurs ; ...

« ... et cet élément est la conception de l'état de « Bodhisattva », c'est-à-dire de « l'état de l'être pleinement éveillé qui bien que n'étant plus lié par la Loi de Causalité qu'il a dépassée ...

« ... continue cependant librement à suivre les vicissitudes de la Ronde de l'Existence en vertu de son identification avec toutes les créatures qui sont encore soumises à l'illusion égocentrique et à la souffrance qui en est la conséquence ».

« Une apparente difficulté provient du fait que l'état de « Bodhisattva » est d'autre part considéré communément comme constituant un degré inférieur et préliminaire à celui de « Bouddha » ; ...

« ... or cela ne semble guère pouvoir s'appliquer au cas d'un être « qui non seulement a réalisé le Vide en un sens transcendant mais qui aussi l'a réalisé dans le Monde même en un sens immanent, ...

« ... cette double réalisation n'étant d'ailleurs qu'une pour lui » puisque la Connaissance suprême qu'il possède est essentiellement « sans dualité ».

« La solution de cette difficulté paraît résider dans la distinction de deux usages différents du même terme « Bodhisattva » : ...

« ... dans un cas, il est employé pour désigner le saint qui n'a pas encore atteint l'ultime degré de perfection et qui est seulement sur le point d'y parvenir, ...

« ... tandis que dans l'autre, il désigne en réalité un être « qui est identique avec le « Bouddha » par droit de Connaissance ...

« ... mais qui pour le bénéfice des créatures « récapitule » en quelque sorte certains stades pour des raisons « exemplaires » afin de montrer la Voie,

« ... et qui en ce sens redescend dans la Ronde [ de l'Existence ] plutôt qu'il n'y reste quelque puisse être l'impression produite à cet égard sur des êtres toujours prêts à se laisser tromper par les apparences extérieures.

« Cette façon d'envisager le « Bodhisattva » correspond donc proprement à ce que nous avons appelé la « réalisation descendante » et naturellement elle a aussi un rapport évident avec la doctrine des « Avatâras ».

Cf. René Guénon – Études sur l'Hindouisme (1970) – Compte-rendu de livres sur l'Hindouisme parus dans les Études Traditionnelles (1949) – Marco Pallis – « Peaks and Lamas » (1947)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire